2020年05月28日

子どもと、読書感想文の書き方練習をしました。

毎年夏休みには子どもと読書感想文に挑戦しています。

今年は休校も長くあり、きっと夏休みが短くなるだろうなと思ったことと、休校で時間があるときにじっくり関わるのもいいかなと思い、読書感想文の書き方を上の子に教えました。

塾の方では読書感想文は受けていないので、参考までにこちらに私のやり方を書いておきますね。

まずは、いくつかの本を読み、書きやすそうな本を選びます。

書きやすそう、というのは、たとえば『似たような経験をしている』とか、『引き込まれて何度も繰り返し読みたくなってしまう』とか、『感想がたくさん出てくる』という感じです。お子さんによって興味も違いますし、たとえば説明文の方が好きな子や物語文の方が好きな子もいますので、好みに合わせて選ぶといいですね。

本を選んだら、まずは初めの感想を書いておきましょう。箇条書きで大丈夫です。「最初に読んだ印象」と、何度も読み返すと変わってきますので、忘れないように書いておきます。低学年や字を書くのが苦手で、書くのがハードルになってしまう子の場合は、聞き取りで親が書くのもいいと思います。

その後、何度か本を読んでみましょう。読み聞かせでも大丈夫です。お子さんが「おもしろそう」と思ったところなどは「どこがおもしろいのか」を読みながら探していくといいですね。

内容が読みとれてきたなと思ったらまた感想を書いてみましょう。その感想はちょっと・・・と思っても、とりあえず書いておきましょう。

「あなたならどうする?」と聞いてみるのもいいですね。主人公や主人公に関わる人と同じ行動をしそうか、違うならどうすると思うかなどを挙げてみましょう。

感想は、多ければ多いほど後が楽です。

ここまで出来たら、“はじめ”と“おわり”を考えましょう。

はじめは、その本を選んだきっかけや、その本を読んではじめに思ったことなど、感想文の導入になります。

おわりは、その本を読んで学んだことを書きましょう。自分が成長したこと、これからがんばっていきたいことなどです。

はじめと終わりをつなげることを意識しながら、中の内容を考えます。感想として書いたことの中から、はじめから終わりにかけての流れができるように選びます。

これでおおまかな感想文は出来上がりです。細かいところを手直しして終了です。

だいたいどこの図書館にも、『読書感想文集』があると思います。同じくらいの学年の作文を読んでみるととても参考になりますよ。

今年は休校も長くあり、きっと夏休みが短くなるだろうなと思ったことと、休校で時間があるときにじっくり関わるのもいいかなと思い、読書感想文の書き方を上の子に教えました。

塾の方では読書感想文は受けていないので、参考までにこちらに私のやり方を書いておきますね。

まずは、いくつかの本を読み、書きやすそうな本を選びます。

書きやすそう、というのは、たとえば『似たような経験をしている』とか、『引き込まれて何度も繰り返し読みたくなってしまう』とか、『感想がたくさん出てくる』という感じです。お子さんによって興味も違いますし、たとえば説明文の方が好きな子や物語文の方が好きな子もいますので、好みに合わせて選ぶといいですね。

本を選んだら、まずは初めの感想を書いておきましょう。箇条書きで大丈夫です。「最初に読んだ印象」と、何度も読み返すと変わってきますので、忘れないように書いておきます。低学年や字を書くのが苦手で、書くのがハードルになってしまう子の場合は、聞き取りで親が書くのもいいと思います。

その後、何度か本を読んでみましょう。読み聞かせでも大丈夫です。お子さんが「おもしろそう」と思ったところなどは「どこがおもしろいのか」を読みながら探していくといいですね。

内容が読みとれてきたなと思ったらまた感想を書いてみましょう。その感想はちょっと・・・と思っても、とりあえず書いておきましょう。

「あなたならどうする?」と聞いてみるのもいいですね。主人公や主人公に関わる人と同じ行動をしそうか、違うならどうすると思うかなどを挙げてみましょう。

感想は、多ければ多いほど後が楽です。

ここまで出来たら、“はじめ”と“おわり”を考えましょう。

はじめは、その本を選んだきっかけや、その本を読んではじめに思ったことなど、感想文の導入になります。

おわりは、その本を読んで学んだことを書きましょう。自分が成長したこと、これからがんばっていきたいことなどです。

はじめと終わりをつなげることを意識しながら、中の内容を考えます。感想として書いたことの中から、はじめから終わりにかけての流れができるように選びます。

これでおおまかな感想文は出来上がりです。細かいところを手直しして終了です。

だいたいどこの図書館にも、『読書感想文集』があると思います。同じくらいの学年の作文を読んでみるととても参考になりますよ。

2020年05月22日

来月から再開します。

4月からの休校に合わせて、オンライン学習のみ受け付けていましたが、来月の学校の通常再開に合わせ、リトル学習室も再開します。

生徒さん同士の距離を保つため、また、密を避けるために、当面の間一度にお受けする人数を3人までとさせていただくことにしました。

料金は変わりません。

休校で遅れてしまっている学習などのサポートもしますよ!

生徒さん同士の距離を保つため、また、密を避けるために、当面の間一度にお受けする人数を3人までとさせていただくことにしました。

料金は変わりません。

休校で遅れてしまっている学習などのサポートもしますよ!

2020年05月11日

あまりのあるわり算の答え合わせの仕方

プリントなどの宿題で、答えがついていないものの答え合わせが必要な時がありますよね。

足し算引き算やかけ算、わり算でもあまりのないものは計算機を使えばすぐに答えが出ますが、あまりのあるわり算は計算機だと割りすすめてしまうので、答えがパッと出ませんよね。

(例えば、232÷7=33.1428・・・など)

そういうときは、出ているあまりを引いてから割ってみるといいですよ。

さきほどの232÷7で考えてみましょう。

①割られる数から、あまりを引きます。[232-1=231]

② ①で出た数を割る数で割ります。[231÷7=33]

③ ②で出た数と、商が同じ数なら答えはあっています。

②の計算で割り切れないときは、あまりが間違っています。

②でわり切れたけれど数が違う場合は、あまりが割る数より大きくなっていないか、商の立て方が違っていないか確認してみてくださいね。

学校でわり算を習うとき、たしかめの仕方も習っています。(割る数×商+あまり=割られる数)

もちろん、この方法でも確認できますよ!

足し算引き算やかけ算、わり算でもあまりのないものは計算機を使えばすぐに答えが出ますが、あまりのあるわり算は計算機だと割りすすめてしまうので、答えがパッと出ませんよね。

(例えば、232÷7=33.1428・・・など)

そういうときは、出ているあまりを引いてから割ってみるといいですよ。

さきほどの232÷7で考えてみましょう。

①割られる数から、あまりを引きます。[232-1=231]

② ①で出た数を割る数で割ります。[231÷7=33]

③ ②で出た数と、商が同じ数なら答えはあっています。

②の計算で割り切れないときは、あまりが間違っています。

②でわり切れたけれど数が違う場合は、あまりが割る数より大きくなっていないか、商の立て方が違っていないか確認してみてくださいね。

学校でわり算を習うとき、たしかめの仕方も習っています。(割る数×商+あまり=割られる数)

もちろん、この方法でも確認できますよ!

2020年05月08日

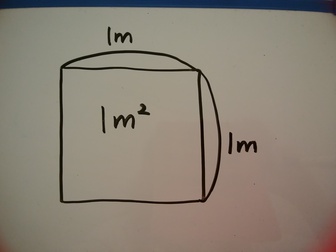

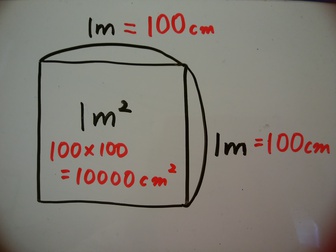

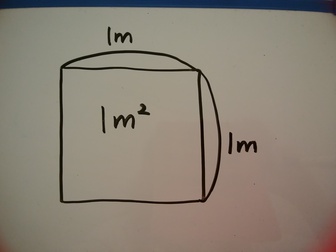

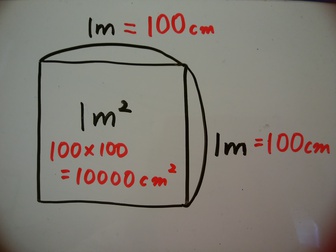

1平方メートルは、何平方センチメートル?

単位換算でつまづきやすいところが、面積や体積の単位換算です。

1m=100cm は分かっても、1㎡が何㎠かがよく分からないというお子さんは多いのではないでしょうか。

この問題のポイントは、図を書くことです。まず、1㎡の図を書いてみましょう。

1㎡は1辺が1mの正方形の面積です。1辺が1mなので、1mをcmに直してみましょう。

1m=100cmなので、1辺が100cmの正方形ということがわかりましたね。

正方形の面積は1辺×1辺なので、100cm×100cm=10000㎠

ということになります。

したがって、1㎡=10000㎠です。

a(アール)やha(ヘクタール)も、考え方は同じです。ぜひやってみてくださいね。

1m=100cm は分かっても、1㎡が何㎠かがよく分からないというお子さんは多いのではないでしょうか。

この問題のポイントは、図を書くことです。まず、1㎡の図を書いてみましょう。

1㎡は1辺が1mの正方形の面積です。1辺が1mなので、1mをcmに直してみましょう。

1m=100cmなので、1辺が100cmの正方形ということがわかりましたね。

正方形の面積は1辺×1辺なので、100cm×100cm=10000㎠

ということになります。

したがって、1㎡=10000㎠です。

a(アール)やha(ヘクタール)も、考え方は同じです。ぜひやってみてくださいね。

2020年05月07日

「何が分からないのか」を探ることはとても大切で、難しい。

ある問題が解けないとき、それがどうして解けないのか考えたことはありますか?

例えば英語なら、単語が読めないのか、その単語のたくさんある意味の中のどれなのかわからないのか、単語をどう文章にすればいいのかわからないのか、答え方が分からないのか。

自分のことでも難しいのに、子どものことになるともっと難しいですよね。

わからないところを探してそこをピンポイントで学習すれば、効率よく学習することができます。

そのためにも必要なのは、しっかり書くことです。

どの教科も、分かるところ、考えたところまで書く癖をつけましょう。

分からないからといって空欄のままにしておくと、どこまでわかっているのかが自分にも相手にもわかりません。

10点満点でなくてもいいので、たとえ1点でも2点でも取るつもりで書いてみましょう。

英語なら、分かる単語だけ書いてみるのでもいいです。国語なら、字数に足りなくてもいいから内容が合うように考えて書く、算数・数学ならわかるところだけでも立式する、解く、作図する。

答えと違うところを探して、自分には何が足りないのか、何をすればできるようになるのかを見つけて練習しましょう。

大人がお子さんに教えるときは、「ここはできているね。あとはここができるようになれば解けるようになるよ。」と声掛けをするといいと思います。将来、自分で「どこを補えば解けるようなるか」を見つけられるような基礎を作っていきましょう。

2020年05月07日

休校延長。やることがないけどどうしたらいい?

今日からの学校再開が延長し、5月いっぱいお休みになったところも多いようですね。

学校からもらったプリントなどの課題が終わってしまい、何をさせたらいいのか・・・と困っている方もいるかと思います。

前学年の苦手なところも復習し終わり、また、子どもも同じようなことばかりで飽きてしまった・・・というようなこともあるかもしれませんね。

国語は、

知らない言葉を辞書で調べる

新しい漢字の使い方を調べる、習った漢字で熟語を作る

文章を読んで、分かったところ、不思議に思ったところなどをまとめる

日記や作文を書く

理科や社会は、

教科書を音読する

書いてあることを絵や図にまとめる

気温や湿度をはかったり、空の様子や植物や生き物の観察をする

英語は、

これまで習った文を使って家族と話す

自分の好きな英語の歌を聴いて、歌う

などもしてみるのもいいかと思います。

算数についてはどうしても計算中心になりがちですが、たとえば3年生ならいくつかのお菓子を人数分に分けてもらってわり算の考え方の基礎を身に着けるなど、学年に合わせた手伝いをしてもらうのも良いと思います。

計量カップで液体をはかること1つとっても、学年に合わせた学習ができます。

1年生なら2はい、3ばいなど、数が数えられるかということや、~はい(杯)という単位を使うという学習

2年生なら、150mLなど、100をこえる数の認識とmLというかさの単位の学習

3年生なら、2人分を4人分で作るときなどの倍の学習(180mL×2 など)

4年生なら、2と1/2カップなどの、分数の学習

5年生なら、2人分で1と1/2カップを4人分にするなどの、分数のかけ算の学習

6年生なら、2人分を3人分や5人分で作るときなどの比の学習

というように、料理には書いた以外にもたくさんの算数の学習が含まれています。

手伝ってもらいつつ、学習に役立ててみてはどうでしょうか。

学校からもらったプリントなどの課題が終わってしまい、何をさせたらいいのか・・・と困っている方もいるかと思います。

前学年の苦手なところも復習し終わり、また、子どもも同じようなことばかりで飽きてしまった・・・というようなこともあるかもしれませんね。

国語は、

知らない言葉を辞書で調べる

新しい漢字の使い方を調べる、習った漢字で熟語を作る

文章を読んで、分かったところ、不思議に思ったところなどをまとめる

日記や作文を書く

理科や社会は、

教科書を音読する

書いてあることを絵や図にまとめる

気温や湿度をはかったり、空の様子や植物や生き物の観察をする

英語は、

これまで習った文を使って家族と話す

自分の好きな英語の歌を聴いて、歌う

などもしてみるのもいいかと思います。

算数についてはどうしても計算中心になりがちですが、たとえば3年生ならいくつかのお菓子を人数分に分けてもらってわり算の考え方の基礎を身に着けるなど、学年に合わせた手伝いをしてもらうのも良いと思います。

計量カップで液体をはかること1つとっても、学年に合わせた学習ができます。

1年生なら2はい、3ばいなど、数が数えられるかということや、~はい(杯)という単位を使うという学習

2年生なら、150mLなど、100をこえる数の認識とmLというかさの単位の学習

3年生なら、2人分を4人分で作るときなどの倍の学習(180mL×2 など)

4年生なら、2と1/2カップなどの、分数の学習

5年生なら、2人分で1と1/2カップを4人分にするなどの、分数のかけ算の学習

6年生なら、2人分を3人分や5人分で作るときなどの比の学習

というように、料理には書いた以外にもたくさんの算数の学習が含まれています。

手伝ってもらいつつ、学習に役立ててみてはどうでしょうか。

2020年05月06日

時間がたつと分かるようになることもある。

ふと、大学の授業で解いた数学?算数?の問題を思い出しました。

解いた・・・というか、考えた、ですね。結局最終的な解答にはたどり着けなかった気がします。

(授業の最後に、解けたら提出して退室、という出され方をしたもので、答えが違っている、ことしか分からなかったと思います。)

あれからずいぶん経ち、もしかしたら今なら解けるかも?と挑戦してみました。

解答はないのですが、解いているうちに「どういう考え方をしたらいいのか」も分かったので、多分正解にたどり着けたと思います。

あの頃分からなかった何か、が分かるのはいつになっても嬉しいですね。

子どもたちに勉強を教えていても、同じようなことがあります。2年生のあの頃は苦手だった問題が、3年生になった今、類似の問題がすらすら解けるようになっているとか。

大人もそうです。割合とか、単位換算とか、子どものころ苦労した問題がすんなり理解できることも多いです。

お子さんに説明したいけど自分が苦手で・・・という親御さん向けにも講習をおこなっていますよ。

今はコロナの影響で休業していますが、興味のある方はぜひご連絡くださいね。

解いた・・・というか、考えた、ですね。結局最終的な解答にはたどり着けなかった気がします。

(授業の最後に、解けたら提出して退室、という出され方をしたもので、答えが違っている、ことしか分からなかったと思います。)

あれからずいぶん経ち、もしかしたら今なら解けるかも?と挑戦してみました。

解答はないのですが、解いているうちに「どういう考え方をしたらいいのか」も分かったので、多分正解にたどり着けたと思います。

あの頃分からなかった何か、が分かるのはいつになっても嬉しいですね。

子どもたちに勉強を教えていても、同じようなことがあります。2年生のあの頃は苦手だった問題が、3年生になった今、類似の問題がすらすら解けるようになっているとか。

大人もそうです。割合とか、単位換算とか、子どものころ苦労した問題がすんなり理解できることも多いです。

お子さんに説明したいけど自分が苦手で・・・という親御さん向けにも講習をおこなっていますよ。

今はコロナの影響で休業していますが、興味のある方はぜひご連絡くださいね。

2020年05月05日

今日はこどもの日ですね。

こどもの日なので、こいのぼりケーキを作ってみました。不器用なので見た目は…ですが。

こどもたちが好きなバナナで飾りをしたかったので、ケーキはココアスポンジにしました。真ん中にもたっぷりのバナナ!

美味しかったです。

こどもたちが好きなバナナで飾りをしたかったので、ケーキはココアスポンジにしました。真ん中にもたっぷりのバナナ!

美味しかったです。

2020年05月04日

小学生 何算かわからないとき

文章題が出たとき、何算か分からなくなってしまうときがありますね。

そんなときは、基本に立ち返ってみましょう。

足し算は、“ふえる”ときに使います。

引き算は、“減る”ときに使います。

「はじめにあめを13こ持っていました。いくつか食べたらのこりが5こになりました。いくつ食べたでしょう?」

のような問題のとき、迷ってしまうことがあります。食べた数は13こより大きくなるか小さくなるかを考えると、引き算で出せばいいとわかります。

学年が上がってくると、かけ算、わり算も習うのでもっと難しくなりますね。

かけ算は、同じ数をたくさん足したものです。3+3+3+3+3=3×5 などです。

わり算は、同じ数でわけたものです。24=6+6+6+6 (4つに分けられる)

速度を出すときも、その道のりをどれだけの時間で進むのか、時間で“分ける”から、わり算で出します。

たとえば、200kmの道のりを4時間ですすんだとき、200kmを1時間ずつに分けるので200÷4=50 時速50km と出します。

文章題でどういう式を立てたらいいかわからなくなったときは、それぞれの意味をよく考えてみてくださいね。

そんなときは、基本に立ち返ってみましょう。

足し算は、“ふえる”ときに使います。

引き算は、“減る”ときに使います。

「はじめにあめを13こ持っていました。いくつか食べたらのこりが5こになりました。いくつ食べたでしょう?」

のような問題のとき、迷ってしまうことがあります。食べた数は13こより大きくなるか小さくなるかを考えると、引き算で出せばいいとわかります。

学年が上がってくると、かけ算、わり算も習うのでもっと難しくなりますね。

かけ算は、同じ数をたくさん足したものです。3+3+3+3+3=3×5 などです。

わり算は、同じ数でわけたものです。24=6+6+6+6 (4つに分けられる)

速度を出すときも、その道のりをどれだけの時間で進むのか、時間で“分ける”から、わり算で出します。

たとえば、200kmの道のりを4時間ですすんだとき、200kmを1時間ずつに分けるので200÷4=50 時速50km と出します。

文章題でどういう式を立てたらいいかわからなくなったときは、それぞれの意味をよく考えてみてくださいね。

2020年05月04日

家族すごろくを作りました。

GW、出かけられないので家族そろってボードゲームをしています。

休校したときに、前から欲しかった人生ゲームを買ったのでそれで遊んでいたのですが、娘がはまったようで、自分でも作ってみたいと自作の人生ゲームを作りました。

それもおもしろいな~と、私も作ってみました。

私たちの結婚から始まり、子どもが生まれたり、子どものイベントがあったりと、進んでいくと今の私たちに近づいていくもの。

進んだり戻ったりするマスだけではなくて、好きなものを話したり、思い出を話したりと、普段わざわざ話さないような内容も盛りこんで、コミュニケーションをとりながら遊べるようにしてみました。

子どもが生まれる前の内容もあるので、「こんなことがあったの?」と子どもに聞かれたり、「こんなこともあったね。」と懐かしんだり。

とても楽しんでもらえたようで、娘は「もう1回やろう!」と、さっき作ったばかりなのにもう2回やりました(笑)

休校したときに、前から欲しかった人生ゲームを買ったのでそれで遊んでいたのですが、娘がはまったようで、自分でも作ってみたいと自作の人生ゲームを作りました。

それもおもしろいな~と、私も作ってみました。

私たちの結婚から始まり、子どもが生まれたり、子どものイベントがあったりと、進んでいくと今の私たちに近づいていくもの。

進んだり戻ったりするマスだけではなくて、好きなものを話したり、思い出を話したりと、普段わざわざ話さないような内容も盛りこんで、コミュニケーションをとりながら遊べるようにしてみました。

子どもが生まれる前の内容もあるので、「こんなことがあったの?」と子どもに聞かれたり、「こんなこともあったね。」と懐かしんだり。

とても楽しんでもらえたようで、娘は「もう1回やろう!」と、さっき作ったばかりなのにもう2回やりました(笑)